Otra Galaxia › Listado de columnas › Imre Kertész y el escritor vacío

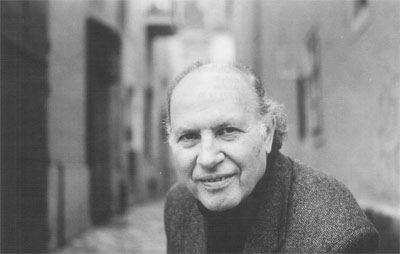

Imre Kertész y el escritor vacío

16 de abril

En ‘La última posada’ (El Acantilado), libro a veces diario personal intenso y a veces ensayo sobre la escritura, el premio Nobel húngaro Irme Kertész aborda una y otra vez “el eterno problema del escritor vaciado”. Casi con desesperación, asumiendo la fatalidad de perder facultades, de no encontrar el talento que se creyó haber tenido en otra edad, Kertész desmenuza ese estado demoledor que para un escritor es la asunción de que la literatura ha huido de él. Supone un aniquilamiento, una pérdida de identidad, una situación de pánico, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies y en adelante le quedara una larga e insípida caída en el vacío.

Es una situación que conozco y me consta que afecta a muchos escritores, por temporadas o de manera definitiva. Es el momento en que el escritor, en un arranque de sinceridad descomunal, sin coartadas ni cortapisas, se dice a sí mismo, como Kertész, que “no hay ni qué escribir ni por qué escribirlo”.

Se apodera de nosotros, entonces, una parálisis inaudita. No intuimos el libro, no tenemos de la novela una ‘vista previa’ interior, no sabemos la forma que debe tener. Estamos al borde del dolor, ¡ay! No sabemos con qué palabras han de poblarse las ideas. Y encima se añade a esto una sensación de hastío, de insuperable cansancio de la escritura. Puede que aún no lo estemos, pero en ese momento nos percibimos acabados.

Cuando llega esa época de crisis creativa, uno tiene la impresión de que ya lo ha escrito todo, de que ahora solo puede repetirse. Es como si estuviera planteando preguntas que ya ha respondido en otros libros. La única salida es hacer otras preguntas diferentes, dar un golpe de mano narrativo en la propia obra, para variar el rumbo o mover el tablero. Pero ese requiere dos resortes que el escritor ya no tiene, en ese momento: energía y fe.

Lo llaman crisis creativa, sequedad literaria. Cuando sucede, el escritor representa ante sí un simulacro de escritor distinto. Como si se pusiera un disfraz y fingiera ser un escritor que no es él. Empieza a imaginar novelas, historias novelescas, que se quedan en nada, insuficientes, imposibles, que no se sostienen. Se sabe perdido, le posee el horror vacui ante el hecho de no tener en el horizonte de su vida un texto que escribir. Kertész describe magníficamente –y patéticamente también–, cómo, a sus setenta y pico años, le sobrevino esa crisis de intolerancia a la literatura. Además, coincidió con el premio Nobel, en 2002. A lo largo de sus anotaciones minuciosas de la trivialidad diaria va revelando la coincidencia de la vida y de la literatura, inevitablemente, en un mismo momento de parálisis. Anhela escribir una novela convincente, pertinente y grandiosa, anhela ser Tolstoi o Kafka, pero comprende que es él mismo y solo él, un campo minado de limitaciones y de imposturas que hasta ahora le han ido bien, pero que en adelante, sin novela que lo ampare, delatarán ante los demás la siempre temida inanidad que lo define.

En lo literario –cuenta Kertész y yo comprendo muy bien de qué habla–, sequedad absoluta: no encuentra el ritmo ni el tema, las palabras se le resisten, se burlan de él, espera sentado durante horas –¡un calvario delante del ordenador!– y al final solo siente que no sale nada de dentro. ¿De dentro de qué, de dentro de dónde? De dentro de ese pozo muy negro que es él mismo y de donde hasta no hacía mucho tiempo extraía el agua cristalina de sus otras obras. Ahora la escritura le cuesta un mundo, no tiene motivación, apetito, ganas, le da una pereza mortal. Sabe que un par de historias lo miran y lo tientan en la distancia, le prometen un par de buenas novelas, solo tiene que encontrar la llave para centrarse en ellas. Pero –y este ‘pero’ es terrible– ha de acertar con la historia. El caso es este: acertar, acertar en el objetivo con cada vez menos balas.

Kertész lo llama “emborronar cuadernos”. Pero en serio sabe que no hay absolutamente nada en esos intentos de escritura. Esa sensación de pérdida, de inexistencia, de liviandad, no le es estrictamente nueva; ya la tuvo Kertész quince o dieciséis años atrás, como bien explica en ‘Yo, otro’, un libro suyo anterior muy parecido a ‘La última posada’, pero entonces fue dramático. Ahora no le importa tanto, y menos a raíz del Nobel. Porque, como él dice, “el Nobel es repugnante, pero me solucionó la vida”. Ahora ya sabe de qué va esto de la parálisis. Sabe de quién depende que él escriba o no. Y depende tan solo de ellos, de los libros, de que se manifiesten o no, de que lo elijan a él o no. Quizá ya nunca más le suceda. O nos suceda. Porque hay que reconocer –Kertész lo hace y yo también– que uno escribe mucho peor ahora que antes. Algo se ha desgastado. ¿Para siempre? Eso es lo que hay que averiguar.

¿Qué pasa, entonces? Se tiene la sensación de que no se sabe escribir o de que se ha fracasado como escritor, pese a todo lo que uno lleva escrito a cuestas. Se tienen unas enormes ganas de retirarse de esto y dedicarse a otra cosa muy alejada, de abandonar los libros para siempre. Tal vez no escriba nunca más. Ha perdido la confianza en sus propias capacidades. Paul Valéry dijo: “Lo más notable del trabajo literario es que se trata de un trabajo enorme y esencialmente indeterminado. La parte más laboriosa de la tarea consiste en crear el problema, más que en resolverlo”. ¿Dejar de escribir? Hacer tabla rasa y ver qué ocurre a continuación. Cómo se recompone el escritor. O cómo muere el escritor. “No tengo historias dentro, me temo”, dice Kertész. A todos los escritores nos acaba pasando esto, que nos extraviamos en el vacío. La única solución, quizá, sea volver a Flaubert.

© 2008 Adolfo García-Ortega Todos los derechos reservados